威廉希尔在人工智能领域奋斗了三十余载,是教育部试点建设的“人工智能+教育”标杆大学之一,现有智能科学与技术专业、人工智能专业(国家首批),截止目前,是全国唯一一所智能科学与技术专业及人工智能专业双双入选国家级一流本科专业建设点的高校。西电威廉williamhill体育于2017年成立,是教育部直属高校中的第一个实体威廉williamhill体育。经过十余年科教结合的探索和实践,学院构建了“国际化+西电特色”本硕博一体化人才培养、“国际学术前沿+国家重大需求”科学研究+创新实践协同育人和“高水平平台+高层次人才”服务人才培养的育人体系,已有百余名员工成长为我国人工智能领域学术界和产业界的领军人物。

队伍建设和人才培养是学院可持续发展的基础,学院以“提高领军人才和学术带头人学术影响力,培养中青年研究骨干,构建科学研究大平台大团队”为目标,通过“吸引高水平人才加入、加强现有人才培育、保持团队人才稳定”三措并举,构建了一支年龄结构合理、团结协作、勇于创新的研究队伍,形成了“以欧洲科学院外籍院士、长江学者、百千万人才、IEEE Fellow、万人计划入选者为领军人才,以优青、青年拔尖人才、中青年创新领军人才、海外高水平学者为中青年学术带头人,以省科技新星、香江学者、华山菁英学者为青年科研骨干”的三级人才队伍体系。

1、强化立德树人,激发研究生思政教育内生动力

聚焦立德树人根本任务,对标培养有理想、有本领、有担当的时代新人目标,贯彻“三全育人”理念,利用学校红色文化资源和信息化技术优势,不断探索“师德师风好、师生关系好、培养模式好,有先进文化、有出色管理、有突出业绩”育人体系建设,构建知识传授、能力培养与理想信念、价值理念、道德观念教育相结合,教师员工相协同的一体化思政教育育人机制。

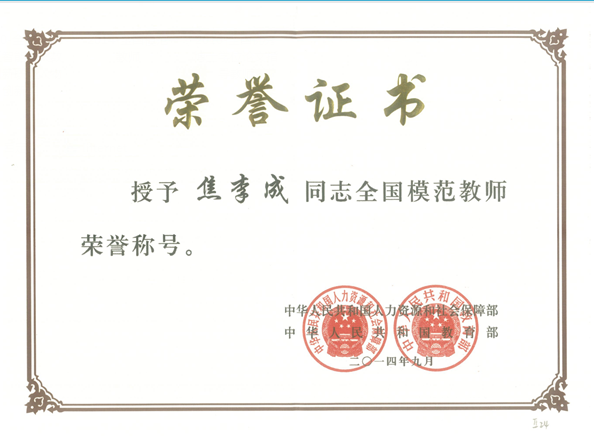

以学校“三好三有”育人体系为标准,以导学团队为载体,增强了团队的凝聚力,提升了师生的荣誉感,丰富了团队的文化内涵,形成了可辐射、可推广、可持续的创新思政教育模式,促进了研究生教育的内涵式发展。2016年,智能感知与计算团队获首届“三好三有”研究生导学团队、最佳人气奖;2018年,智能感知与计算团队获评首届“三好三有”导学文化示范基地;光电成像与类脑感知团队获得第三届“三好三有”研究生导学团队奖第一名、最佳风采奖第一名和最佳人气奖第三名。智能所党支部2020年入选陕西省教工委“双带头人”教师党支部书记工作室,入选公司党建“双创”工作样板党支部培育名单,2017年、2020年两次荣获校“先进党支部”称号;2020年,智能感知与图像理解教育部重点实验室团支部入选“全省高校团建样板支部”培育创建单位;团队负责人焦李成教授获全国模范教师、陕西省师德先进个人、陕西省师德标兵等荣誉称号;博士生孟洋入选陕西省“我身边的好典型”2019年度人物。

2、服务国家地方,探索人才培养与科技创新融合新模式

坚持“面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康”的培养理念,根据“四个面向”指明的科技创新方向,国家对高等教育改革发展需求,以及《高等学校人工智能创新行动计划》的战略布局,学院将“全面实现教学2.0,并向教学3.0迈进”,并以人工智能技术驱动、人才培养模式的变革,探索建立新时代人才培养的标杆。

依托电子信息技术与计算机的学科优势,学院进一步确立“智能感知用”的专业特色,在人才培养中注重多学科交叉,将理论知识与实践完全融合、科技前沿与教学完全融合,培养能肩负历史责任,适于“人工智能+”时代的复合型科技创新人才。按照国家对高等教育改革发展的要求,学院秉承崇尚学术的基本宗旨,紧跟国际学术前沿,逐浪人工智能潮头;始终坚持服务国家和国防重大需求,紧密结合实际,攻克关键技术。

公司在人工智能领域积极开展面向国家、陕西省及西安市等战略规划、政策、产业、科学技术领域的咨询服务,承担了教育部科技司、陕西省科协、西安市科技局、陕西省科技厅、陕西省工信厅等部门人工智能领域咨询服务项目及工作。2018年,获批陕西高校新型智库“人工智能研究院”;2020年,西安市获批建设国家新一代人工智能创新发展试验区,团队承担了试验区实施方案的编写工作,依托首批智能感知与图像理解西安市新一代人工智能开放创新平台,探索智能时代创新型人才和拔尖人才培养的问题。

近年,学院在人工智能领域获包含国家自然科学二等奖、省部级科学技术一等奖和教学成果一等奖等奖项十余项;成功研制了类脑SAR系统及原理样机等重大应用平台;联合建立了3个国家级平台、8个省部级科研和教学平台以及5个省部级创新团队;取得了一批原创性的、填补国际空白的学术成果。团队为强化科研育人成效,探索高校和科研院所、企业联合培养人工智能领域人才的有效模式,将人才培养与科技创新有机结合,及时把最新科研成果转化为教学内容,为员工接触学科前沿、开展科研实践创造有利条件。

3、探索模式改革,构建人才培养新模式

从三个体系——理论教学体系,实验实践体系,创新创业体系出发,构建人工智能复合型科技创新人才培养新模式。团队带头人焦李成教授于1990年成立我国第一个神经网络研究中心,开始了人工智能领域人才培养探索与实践之路,注重链式思维,确立起了“国际化+威廉希尔特色”的本硕博一体化培养体系。本硕博一体化及理论教学体系、实验实践体系、创新创业体系的贯通培养模式给了员工持续学习的动力,全方位开发员工创新创业思维、激发员工实验实践潜力、提升员工创新创业能力。

科研融入教学,打造创新实践环节。结合智能科学与技术专业在计算智能、机器学习以及智能信息处理等方向多年的项目研究积累和公司产品基础,提出培养“创新精神强、实践能力好”的实践教学新思路。

创新与实践平台引导员工在电子信息、通信与计算机多学科交叉的前沿领域进行创新与实践。通过将高水平的科研内容融入各类老员工竞赛、国家老员工创新性实验计划项目等各个实践环节,培养拔尖人才。使员工在学习专业课程的同时,理论结合实践,对智能科学与技术领域得以充分认识和加深理解。

4、拓展载体建设,提升产学研协同化人才培养质量

《高等学校人工智能创新行动计划》提出了“深化产学合作协同育人”的要求,团队在人工智能人才培养的探索与实践中始终坚持产学合作协同育人、培养创新性人才的理念。产学合作离不开载体、更离不开平台,团队先后与惠普、华为、蒜泥、国博政通、中国电科集团、中国航天集团、惠州仲恺、西咸新区等企业、院所、地方政府合作建立了近20个创新实验室,在科学研究、人才培养、国内外合作交流方面开展多维度、全方面合作。聘请10余名人工智能领域行业导师,共同参与研究生指导,依托平台和行业导师,通过深度融合,从应用项目开发、应用性学术竞赛、创新项目研究三个方面引导、培养员工,让员工参与具有实际应用意义的项目开发,通过项目快速提升科研能力、加强学术交流能力,充分挖掘自身创新能力,实践自己提出的学术性研究或应用性研究。

5、坚持学术开放,营造互联互通全球化人才培养氛围

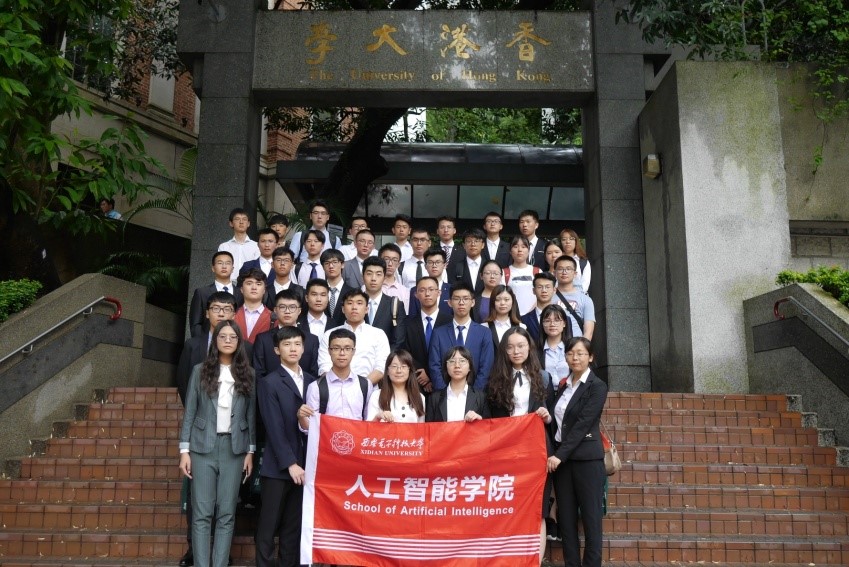

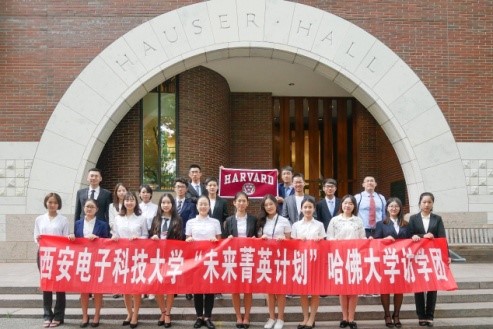

公司立足长远,坚持开放创新,以全球眼光和战略思维兼收并蓄,构建了国际化的教学体系,在开放中实现中外交流、汇聚各方资源、跨越院系鸿沟、促进交叉融合。倡导“立足威廉希尔看世界”,鼓励教师和员工出国交流、深造,更新知识,改善知识结构,积极参与国际竞争。学院90%以上的教师有国外留学或访学经历,建设起了本科生和硕士研究生人工智能与模式识别全英专业。在国际平台的培育下,近三年,有百余名智能学科的本硕博生出国交流学习,引进海外人才30余名,引进海外优质课程近20门,假期访学友好合作院校10余所,为员工提供国际化学习平台。同时,与英国贝德福德大学等诸多高校开展常规化的交流访问,为学院师生“走出去”开阔视野、学习先进知识提供了全方位支持和保障。团队连续举办了24届学术周和多个国际学术研讨会,共有700余位国内外著名专家受邀做主题报告,共10万余人次参加,相关活动活跃了学术氛围,开拓了学术视野,在国内外产生了广泛影响,形成了品牌。

2019年,西电首倡“一带一路人工智能学术带”,建设“一带一路”人工智能创新联盟,致力于服务企业,支撑政府决策,聚集产业生态各方力量,联合开展人工智能理论、技术、标准和产业研究,共同探索人工智能的新模式和新机制,积极推进人工智能人才培养的全球化、专业化、规范化及规模化。

6、致力传播真知,打造好书好课支撑学科发展

自我国人工智能技术研究发展之初,团队就致力于推动人工智能技术的传播和发展,先后出版了多部填补国内人工智能相关领域理论空白的书籍,启蒙了一代又一代的AI领域研究者。1990年,焦李成教授撰写了我国第一部神经网络专著《神经网络系统理论》,被300多所高校选为教材和参考书;我国第一部免疫优化专著《免疫优化计算、学习与识别》,第一部多尺度理论系列书籍《自适应多尺度网络理论与应用》与《图像多尺度几何分析理论与应用》,第一部智能SAR图像处理专著《智能SAR图像处理与解译》,第一部深度学习理论著作《深度学习、优化与识别》等均出自团队。

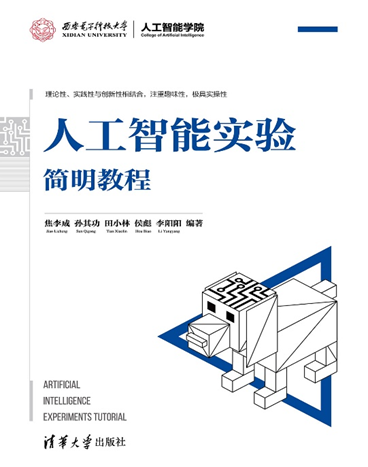

出版了我国首部面向威廉williamhill体育整体构建的科教专著——《威廉williamhill体育本硕博培养体系》,全面阐述了学院的育人理念、平台建设以及人才培养成效,为我国人工智能教育体系建设提供了新样本,被全国二十余所高校选做典范来借鉴。近期,又出版了《人工智能实验简明教程》,将人工智能的理论、实践和创新型进行结合,实现了先进性与新颖性并举。公司出版的人工智能系列教材被包括威廉希尔在内的二十余所高校选为本科生和研究生教材。这些系列教材与专著贯穿了我国人工智能事业从艰难起步到蓬勃发展的过程,对人工智能在我国的普及做出了重要贡献。

重点学科及专业

| 学科名称 |

类别 |

| 计算机科学与技术 |

第四轮学科评估排名A-“双一流”建设学科 |

| 电子科学与技术 |

第四轮学科评估排名A+ |

| 控制科学与工程 |

第四轮学科评估排名B+ |

| 专业名称 |

类别 |

获批时间 |

| 智能科学与技术 |

国家级特色专业 |

2008 |

| 国家一流专业建设点 |

2019 |

| 人工智能 |

国际一流专业建设点 |

2020 |

教学科研成果奖

| 序号 |

项目名称 |

奖励类型 |

获奖时间 |

| 1 |

基于自然智能的学习与优化基础理论研究 |

国家自然科学奖二等奖 |

2013 |

| 2 |

编码混叠成像与计算重建理论方法研究 |

国家自然科学奖二等奖 |

2017 |

| 3 |

图像质量评价及内容重建方法与技术 |

陕西省自然科学奖一等奖 |

2020 |

| 4 |

高分辨SAR影像变化检测关键技术及系统平台 |

陕西省科学技术奖一等奖 |

2018 |

| 5 |

信号混叠感知方法及高分辨率探测成像 |

陕西省科学技术奖一等奖 |

2013 |

| 6 |

SAR影像智能信息提取与目标识别 |

陕西省科学技术奖一等奖 |

2012 |

| 7 |

智能图像理解的基础理论与方法研究 |

教育部自然科学奖一等奖 |

2010 |

| 8 |

进化计算理论、方法及其应用 |

陕西省科学技术奖一等奖 |

2009 |

| 9 |

校企协同、教科融合、多元开放,深化现代电子信息实践教学改革的探索与实践 |

国家级教学成果奖二等奖 |

2014 |

| 10 |

以能力为核心,“三强递进式”培养电子信息类创新人才的改革与实践 |

国家级教学成果奖二等奖 |

2018 |

| 11 |

渗透家国情怀的工科专业育人模式研究与实践 |

国家级教学成果奖二等奖 |

2018 |

| 12 |

智能科学与技术国家级特色专业建设的创新与实践 |

陕西省教学成果奖一等奖 |

2012 |

| 13 |

社会主义市场经济条件下工科研究生教育规律的探索与实践 |

陕西省教学成果奖一等奖 |

1999 |

| 14 |

智能引领新工科—智能科学与技术国际化创新人才培养探索与实践 |

陕西省教学成果奖二等奖 |

2018 |

| 15 |

量子计算、优化与学习 |

2020年陕西省研究生教育优秀教材一等奖 |

2021 |

精品课程

| 序号 |

课程类别 |

课程名称 |

负责人 |

批准年度 |

| 1 |

省级线上线下混合一流课程 |

图像理解与计算机视觉 |

王爽 |

2021 |

| 2 |

省级线上线下混合一流课程 |

计算机视觉及其应用 |

韩红 |

2021 |

| 3 |

省级线上一流课程 |

人工智能导论 |

刘若辰 |

2021 |

| 4 |

省级线下一流课程 |

模式识别 |

张向荣 |

2021 |

| 5 |

省级虚拟仿真实验教学一流课程 |

人工智能创新实验 |

缑水平 |

2021 |

| 6 |

省级研究生教育课程思政示范课程 |

自然计算 |

尚荣华 |

2021 |

教改项目

| 序号 |

项目名称 |

项目类型 |

项目时间 |

| 1 |

面向新工科人才培养的智能科学与技术专业和课程建设 |

教育部产学合作协同育人项目 |

2019-2021 |

| 2 |

研究生质量保证与监督体系建设研究 |

陕西省研究生教育综合改革研究与实践项目 |

2020-2022 |

| 3 |

校园智能疫情应急预警与管理评估平台 |

2020年陕西省高等教育学会“疫情防控专项研究课题” |

2020.04-07 |

| 4 |

拔尖人才2.0背景下人工智能领军人才本硕博一体化培养模式的探索与研究 |

2021年校级教育学改革研究项目 |

2021 |

优秀博士论文获奖情况

| 序号 |

姓名 |

题目 |

指导教师 |

类别 |

获奖年份 |

| 1 |

薄列峰 |

大规模核机器学习研究 |

焦李成 |

全国百优 |

2010 |

| 2 |

谭山 |

脊波双框架系统与自然图像的多变量统计模型 |

焦李成 |

全国百优提名 |

2009 |

| 3 |

文载道 |

基于压缩表示学习与深度认知推理的SAR图像分类与目标识别 |

侯彪 |

陕西省优博获奖 |

2020 |

| 4 |

林乐平 |

基于过完备字典的非凸压缩感知理论与方法研究 |

刘芳 |

陕西省优博获奖 |

2018 |

| 5 |

王晗丁 |

复杂问题的多目标进化优化算法研究 |

焦李成 |

陕西省优博获奖 |

2017 |

| 6 |

吴金建 |

基于人类视觉系统的图像信息感知和图像质量评价 |

石光明 |

陕西省优博获奖 |

2016 |

| 7 |

刘园园 |

快速低秩矩阵与张量恢复的算法研究 |

焦李成 |

陕西省优博获奖 |

2016 |

| 8 |

尚凡华 |

基于低秩结构的数据表示学习 |

焦李成 |

陕西省优博获奖 |

2015 |

| 9 |

牛毅 |

基于边界模型的主观视觉图像压缩及处理技术 |

石光明 |

陕西省优博获奖 |

2015 |

| 10 |

杨咚咚 |

基于人工免疫系统的多目标优化与SAR图像分割 |

焦李成 |

陕西省优博获奖 |

2014 |

| 11 |

董伟生 |

基于上下文的自适应图像建模及其在图像恢复中的应用 |

石光明 |

陕西省优博获奖 |

2013 |

| 12 |

黄文涛 |

计算的脑视--神经元群体模型及主视觉皮层上下文调制研究 |

焦李成 |

陕西省优博获奖 |

2011 |

| 13 |

薄列峰 |

大规模核机器学习研究 |

焦李成 |

陕西省优博获奖 |

2010 |

| 14 |

谭山 |

脊波双框架系统与自然图像的多变量统计模型 |

焦李成 |

陕西省优博获奖 |

2009 |

| 15 |

刘静 |

人工目标识别与跟踪算法研究 |

焦李成 |

陕西省优博获奖 |

2007 |

| 16 |

张莉 |

支撑矢量机与核方法研究 |

焦李成 |

陕西省优博获奖 |

2005 |

| 17 |

王立志 |

基于压缩感知理论的双相机光谱成像系统 |

石光明 |

中国电子学会优博获奖 |

2018 |

| 18 |

夏辰 |

基于重构的自底向上视觉注意模型研究 |

石光明 |

中国电子教育学会优博提名奖 |

2017 |

科创比赛获奖(部分)

| 序号 |

竞赛名称 |

时间 |

奖项 |

级别 |

| 1 |

ICCV |

2021 |

1冠军3亚军1季军 |

国际 |

| 2 |

CVPR |

2021 |

4冠军2亚军1季军 |

国际 |

| 3 |

IEEE GRSS |

2021 |

1冠军2季军 |

国际 |

| 4 |

ECCV |

2020 |

1冠军5亚军1季军 |

国际 |

| 5 |

第十二届“挑战杯”中国老员工创业计划竞赛 |

2020 |

国家级金奖 |

全国 |

| 6 |

CVPR |

2020 |

亚军 |

国际 |

| 7 |

美国老员工数学建模竞赛 |

2020 |

特等提名奖 |

国际 |

| 8 |

第五届互联网+老员工创新创业大赛 |

2019 |

3银奖 |

全国 |

| 9 |

IEEE Congress on Evolutionary Computation |

2019 |

季军 |

国际 |

| 10 |

IEEE GRSS |

2019 |

1冠军1亚军 |

国际 |

| 11 |

ICCV |

2019 |

1冠军1亚军1季军 |

国际 |

| 12 |

ECCV |

2018 |

1亚军1季军 |

国际 |

| 13 |

IEEE GRSS |

2018 |

1冠军1季军 |

国际 |

优秀毕业生代表

科研反哺育人,培养了一批批人工智能及相关领域的杰出人才,曾有一人获全国百优博士论文奖、一人获全国百优博士论文提名奖,十二人获陕西省优秀博士论文奖。目前,活跃在学术界的领军人物有:“973”首席科学家、西北工业大学董事长助理张艳宁教授;国家自然科学奖获得者、威廉希尔副董事长石光明教授;空军军医大学技术二级教授罗二平少将;空军高层次科技人才、空军工程大学方洋旺教授;陕西理工大学副董事长王磊教授;陕西省测试控制领域学科带头人、威廉希尔空间科学与技术学院执行经理李小平教授;江苏省杰出青年、苏州大学张莉教授;陕西省教学名师、西北大学陈莉教授;中国医学物理学会副主任、陆军军医大学秦明新教授;全国百篇优秀博士论文提名奖获得者、美国休斯顿大学研究员、美国马里兰大学研究员、华中科技大学谭山教授;英国伦敦大学学院研究员、英国玛丽皇后学院研究员、原西安交通大学公共政策与管理学院副经理杜海峰教授等。

在企业界,为人工智能发展奋斗的杰出员工亦是数不胜数:前美国亚马逊首席科学家、Amazon Go创始人、京东数科AI实验室首席科学家薄列峰;常州迪瑞特电子科技有限公司创始人、总经理贾颖;商汤科技联合创始人、总经理马堃;中科院微小卫星创新研究院科研管理部部长程睿;华为AI云服务负责人、FusionInsight数据洞察开发部主任工程师钟伟才教授;苏州思必驰信息科技有限公司CTO周伟达教授;陕西电子信息集团下属的陕西黄河集团有限公司主任设计师、黄河集团设计研究所副所长凤宏晓;阿里巴巴技术发展战略部高级专家石洪竺;陕西国博政通信息科技有限公司总经理邓颖敏;探知图灵科技创始人徐巍等。

在我们的培养体系下,涌现出被誉为“智能五君子”澎思科技创始人兼CEO马原,维塑科技创始人兼CEO、陕西省政协委员杨少毅,国家级高层次人才计划入选者、威廉希尔教授王晗丁,“第八届中国老员工年度人物”金奖获得者、“第十届全国老员工年度人物”孙其功,以及第八届中国老员工年度人物金杰。……

(通讯员:黄思婧、张丹、李阳阳、田臻、侯晓慧、杨韦洁、王丹)